|

| Рубрики |

| Авторы |

| Персоналии |

| Оглавления |

| Архив |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |

Мастера актуальной вятской живописи

Не претендуя на всеохватность, попробую по своему разумению и вкусу выстроить ряд наиболее интересных современных вятских художников

Михаил КОКО

Где же ты гуляешь, милый котик одинокий?

|

| А.Самсонов.

Орфей и Эвридика. 1997. Орг., м. |

Александр Самсонов - сомнамбула, которая, отстранившись от реальности, на дне души ищет и находит главные свои лики-архетипы и пророческие сны. Чёрное солнце притягивает Эвридику, но больше она настроена на музыку Орфея. Орфей играет на струнах для Эвридики - вечный сюжет, прошедший через миллионы воплощений в разных стилевых "измах" и вернувшийся у Самсонова к первобытному истоку зарождения мифа и наскальной живописи ("Орфей и Эвридика", 1997, 1998).

"Где же ты гуляешь, милый котик одинокий?" -

эти полустёршиеся слова корявым почерком вписаны в самсоновскую картину

1996 года. В ней - всё: клетчатость мира, тоска бедного художника, мотиватор

искусства (если не Эвридика или Бог или шестикрылый серафим, то хотя бы

котик с человеческим лицом-маской).

Самсонов создал манящий зрителя острый стиль - смесь модернистов типа

Модильяни, Матисса, Пикассо, Пауля Клее с примитивизмом. Это редкий на

Вятке тип художника-мыслителя. (См. "Бинокль" № 4)

Недотыкомка Русь

|

| Л. Тучков. Ностальгия по Руси. 2005. ДВП, м. |

А примитив Леонида Тучкова прошёл через Ван Гога. Предельный накал эмоций читается в гротескном рисунке, контрастном колорите. "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий? Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу?" (По). Этот ужас, прорывающийся из-под бытовухи и карнавальных масок, - стихия Тучкова. Достаточно мухобойкой замахнуться на муху, как рушатся табуретки, семья и мироздание (картина "Назойливая муха", 1990).

Красота реальности - не более, чем флёр, личина, под

которой лик чёрного ворона и всякая чертовщина. Тучкова всей своей весёлой

душой тянет в языческую Русь с голубыми снегами, снеговиками и деревенскими

обрядами-карнавалами, но из гущ празднующих народных масс выползают вдруг

недотыкомка, мелкий бес, волчья харя ("Ностальгия по Руси",

2002, 2005).

(См. "Бинокль" № 19)

Карнавал устал

|

| М. Мартынов. Шествие. 2001. Х., м. |

Михаил Мартынов создает очень красивые композиции, в которых каждый сантиметр заполнен визуальной информацией, как в декоративном панно. Картина до предела насыщена знаковыми образами, легко читаемыми глазом и памятью: полуобнажёнка в цилиндре, негритянка, клоун-монстр, человек-стрекоза, мушкетер ("Карнавал", 1999), маски пресыщенных сладострастников, мышь под снегопадом, элементы деревенского половичка ("Рождественская сказка", 2002), толстяк-дикобраз, печальные шуты-лилипуты, голая девица, сановник в буклях ("Шествие", 2001).

Персонажи Мартынова напомадились, чего-то празднуют, а сами грустны. Карнавал усталых людей. Климт, Сомов, Бенуа переплавлены у Михаила в попсово-постмодерновый коктейль с обязательным ингредиентом - намеком на некую философичность. Присутствует здесь и лёгкая ирония по отношению к зрителю, любящему всё "этакое таинственное".

Устав сражаться с ветряными мельницами в вятском "болоте" (по выражению самого Мартынова), художник уехал в Питер. Но его постоянно, как магнитную стрелку на Северный полюс, тянет на Вятку, и Михаил порой приезжает сюда на побывку. (См. "Бинокль" №№ 9, 15, 21)

Летите, гуси, лошади, сороки!

|

|

Н. Жолобов. Автопортрет с котом. 1992. Орг., темпера |

Николай Жолобов - отличный колорист и тонкий лирик. В пейзажах умение мастера играть оттенками цвета воплощается в красивые мерцающие переливы красок. В "Осени" (1997) ярко-пестрая сорока - символ суетности и смерти - и чёрная старуха на фоне багряных деревьев читаются как горькие размышления о скоротечности жизни. В "Сумерках" (1997) нехитрая зарисовка - стая гусей, отражённая в полынье, - удивляет нежно-сумеречным серо-сиреневым цветом и предельным лаконизмом.

Очень любит Жолобов изобразить реальность метафорически, театрально-фантастичным языком. Получаются многофигурные весёлые картинки - с летящими конями-лошадями, гусями-лебедями и прочей живностью. Глубоко погрузилась в мыслительный процесс оранжевая корова на зелёно-бирюзовом фоне ("Праздничная корова", 1999). Колхозники и красные кони отмечают очередное событие под портретом Сталина и портретом опять же коровы ("Праздник сенокоса", 1986). Николай - мастер карнавального настроения народа, рожденного сказку сделать былью.

На картине "Встреча с прошлым" (1982) этот русский Коля неожиданно превращался в еврейско-местечкового, над которым парили жёлтый жеребенок, чёрные вороны, земной шар. Марк Шагал, да и только!

В последнее время у Жолобова наметился поворот к более

спокойному, сдержанному колориту, просчитанным композициям. "У зрителя

от красного цвета картин болит голова, а голубовато-серозелёные, розовато-серые

тона успокаивают, - говорит Николай. - Эх, найти бы в живописи золотую

середину между трезвым расчетом и спонтанностью!"

Курс: город Солнца

|

| А. Подшивалов. За самоваром. 1998. Х., м., темпера |

Чего-чего, а философии, трагедии и ужаса у Александра Подшивалова не сыщешь. Он - живописец праздника, радости, солнца. Мажорный свет Александр находит в летней Вятке или во Франции. В Каркассоне и Монтолье, на юге Франции, он писал оригинальные импрессионистские пейзажи (конец 1990-х, начало 2000-х), а в Вятке - картины, которые с некоторой натяжкой определялись искусствоведами как символистские: с полуабстрактной пышущей красками жар-птицей (1999), Шехерезадой в тумане (1997), с парящим над храмовой Русью крылатым ангелом (1993)… Дефицит солнца в Вятке поневоле пришлось восполнять сказочными образами-символами.

По-детски свежее восприятие мира проявляется у Подшивалова в декоративности, упрощённом рисунке, отказе от психологизма. Получается этакий иронический наив. Его простецкие Дон Кихот и Санчо Панса смешно греют душу чаем из пузатого русского самовара ("За самоваром", 1998). Забавен автопортрет с улыбчивым котярой у пограничного столба с висячим замком ("Мы с Трезором на дозоре, а граница на замке", 1998). Подшиваловский кот легко перешагивает через дома, как кустодиевский большевик ("Гоша хочет погулять", 2005).

В последнее время палитра Александра несколько посуровела - вятская зима достала-таки художника. На картинах появились вьюги, снега, сумрачно-вечереющий город. Красиво, колоритно, в духе наступившего безвременья, и все же… Стало быть, пора снова "пилить" куда-нибудь в Европу - за Солнцем. (См. "Бинокль" №11)

Всё смешалось в доме Обломовых

|

| Н. Ендальцев. Голгофа. 1993. Х., м. |

Ранний Николай Ендальцев уходил в соц-арт: на "Танцы на Хлебной площади" (1993), где толкутся в заученных движениях туповатые пары, проморгавшие настоящую жизнь, на "Аукцион" (1990), где перестроечные девицы торгуют породистыми щенками, на "Вятскую свистунью" (1989), где народ в ротонде Халтуринского парка забавляется свистульками.

Но у позднего Ендальцева главным оказался вечный конфликт массы злыдней и беззлобного человека. С каким остервенением толпа распинает на кресте не Христа, а одного из нас ("Голгофа, 1993)! С какой страстью члены Союза художников "обсуждают" самого Ендальцева и его семью ("В мастерской", 1998)! Правда, "обсуждалово" происходит не наяву, а лишь мнится художнику (использован приём "картины в картине"). Сам мастер безропотен, как Христос. По Ендальцеву, силы зла беспредельны, а человек хоть и слаб, но может молча противостоять злу. Типа непротивление.

В "Крестном ходе на реку Великую на Вятке. Вера, Надежда, Любовь" (2000-05) паломники идут за пастырями, как раньше бы шли на демонстрацию. Костюмов и ряс - много, а вера - не зрима и не живописуема, вот и понадобилось вставлять это слово в название картины.

Соц-артовская закваска сказалась в монументальном "Рождественском катании" (2005-06). Всё смешалось в России: рудименты язычества, искажённое христианство, обанкротившийся коммунизм. На фоне Серого обкомовского дома окарикатуренные люди-клоны без национальности и веры пали ниц перед ухмыляющейся Масленицей, злой Снежной королевой и каменной мумией Ленина. Впечатляющая картина современного русского абсурда в ситуации богооставленности!

В поисках Минотавра

|

|

А. Пестов. Святослав. 1997. Х., м. |

Анатолий Пестов переменчив: какой бы стиль вы ни назвали из истории изоискусства, Пестов уже там был, создал "в духе" и двинулся дальше - по лабиринту поиска нового и нового. Сам он шифрует этот метод словечком "лабиринтизм" - ему видней. Красивые абстрактные картины, как бы они ни назывались ("Блуждающий спутник" или "Париж"), импрессионистские "Храмы Севера. Лальск" или "Возвышенное, летящее, парящее… Вятские храмы" (вторжение ушкуйников на Вятку), батики с не похожими ни на что фигурами, хаотично врезающимися в другие НЛО (кто-то в шутку предположил, что это "11 сентября 2001 года в Нью-Йорке"), плюс ко всему некие каббалистические знаки, один из которых обозначает "знак вечности", - это всё Пестов, многопрофильный наш лабиринтист.

Многообразие стилей у Анатолия кто-то сочтёт метаниями туда-сюда или, по Оккаму, "умножением сущностей сверх необходимого". Но кто сказал, что художнику надо писать только в одной манере и одно и то же - старую Вятку или цветы, или пейзажи четырёх времен года? Бурлящая (если не бурлескная) натура Пестова ежедневно рождает новые образы, отличающиеся от вчерашних. Что поделать, они почему-то врезаются в память.

Часть его картин построена на христианской символике,

вернее, опять же на имеющихся в наличии у человечества лаконичных знаках

("Снятие с креста", "Взлетающий серафим, или Ангел").

Особенно хороша полуабстрактная неортодоксальная "икона" под

названием "Святослав". Тот ли это Святослав, что разгромил Хазарский

каганат, или тот, который оборонял Русь от половцев? Нам что Святослав,

что Гекуба. В общем, Пестов шаманит, шифрует порой пустоты, но делает

это изобретательно, заманчиво, убедительно. (См."Бинокль" №6)

Срывая маску мифа

|

| И. Сметанин. Новый год. 2005. Х., м. |

Вятская глубинка рождает у Золушек-художниц и Иванушек-художников грёзы о гаремных страстях, заморских принцах-принцессах и венецианских карнавалах. Ассоль с голодухи грезит алыми парусами. Вот и ранний Игорь Сметанин - это весёлые картинки, ярко раскрашенные мультики-батики, глюки. Вместо идейности и концепта - налёт попсовости и дизайна. Всё уже не важно. Художник на рубеже веков был игрив, с намёком на темы инцеста ("Ах, эти сёстры!") и зоофилии ("Везунчик" - котик с девицей, "Похищение Европы" - девица с быком, 2001).

Потом, уйдя в затворничество, Сметанин начал "переоценку ценностей". Появились масло, фактурность, думы "о времени и о себе", библейские темы ("Каин и Авель", "Ковчег", "Крещение", 2005). Правда, мифологию Игорь тривиализирует, упрощает до современной бытовухи: не Иоанн Креститель крестит Христа в Иордане, а русский поп - голую молодуху в полынье. Вместо надрывного Рождества в Вифлееме - языческая веселуха в деревне с дарами "волхвов" из цирка и недоверием местных Коробочек ("Новый год").

Под красивой маской мифа обнаруживаются малоприятные личины

(в духе Олега Целкова). Нечерноземная сила прёт из народных масс наружу

- до буйства и умопомрачения ("Колечко"). Обнищавшая интеллигенция

ощетинилась у сковороды с яичницей ("Студентка"). Продвинутая

девица Европа переквалифицировалась в озабоченную домохозяйку с быком

и телёнком ("Троица"). Всё у Сметанина получается легко, даже

лихо, очень стильно и с перчиком. (См. "Бинокль № 15)

От Христа к монаху И. Муромцу

|

|

А. Мочалов. Равновесие. 2005. Х., м. |

Александр Мочалов вначале поразил роскошными обнажёнками, философичными картинками, мощными, оригинальными портретами ("Мила", 1975; "Портрет П. С. Вершигорова", 1995). Обвинения в подражании Модильяни художник изящно преодолел, перейдя к большим геометризированным полотнам на евангельскую тему. Облики своих близких (жены Милы, дочери Саши, сына Петра) он использовал для создания Евангелия от Мочалова. Апостолы - перед выбором: либо пойти за чёрным человеком - финансистом Иудой, либо остаться с Христом и Его чудесными дарами ("Хлеб и вино", 2002). Судя по ало-золотой гамме, общей для Учителя и учеников, они выбирают, как и автор, Христа. Неожиданное - по сегодняшнему меркантильному времени - решение!

Но красное вино в золотой чаше превращается в кровь, Христос засмурел и уже готов испить горькую чашу ("Да будет воля Твоя", 2002). Распятие готово, непонятливый народ безмолвствует. Зато Свет и Цвет уходящий герой оставляет в наследство живущим - детям-апостолам, Мадонне и всем верующим в Него. Геометрия этих полотен и осколочные плоскости ярких цветов отсылают память зрителя к храмовым витражам.

Последняя выставка Мочалова "Русское" (2005) расколола его поклонников. Одних смутил чуть ли не "национал-патриотизм" картин о Древней Руси с "мультяшными" богатырями Ильей Муромцем и Святогором, засадным полком Куликовской битвы п/у Боброка, каликами перехожими, мудрым старцем в облике самого художника и подрастающим поколением его наследников. Другие восхитились уловлением извечной русской ментальности и духа современности.

Тем, кто уличал Александра в скатывании к попсовому русофильству в духе Глазунова и Константина Васильева, мастер кивал на другую, более классическую традицию с именами Васнецова, Врубеля, Нестерова, Малютина, Билибина. Судя по всему, Мочалов достаточно умён, чтобы не пуститься в имперское воспевание местных Зигфридов и нибелунгов. "Русское - это красиво", - объясняет свою позицию художник.

На его картине "Равновесие" (2005) сшиблись два воина без определённой национальности: не монголы и русские, а просто два противника, война миров, битва цивилизаций - типа свифтовских остроконечников и тупоконечников. Паны дерутся из-за выеденного яйца, а у холопьев чубы трещат, - чума на оба ваши дома! (См. "Бинокль" № 21)

Джаз в мажоре и миноре

|

| Д. Патрушев. Первый снег. 2004. Б., пастель. |

Дмитрий Патрушев явился в город Вятку в 1990-е свежими импрессионистскими пейзажами. Вятка перестала быть "серебряной" (по определению лингвиста Захарова и художника Пестова), она стала цветной. На акварелях Дмитрия небо над старым городом - голубое-голубое, асфальт - непривычно сиреневый или зеленоватый, листва - на удивление яркая (зелено-желто-красная). Гостиница "Центральная" похожа на старинный сероватый замок, пожарная каланча подёрнута лиловатой дымкой, нарядные люди оттягиваются в сквере кофе с коньяком, а драмтеатр в день премьеры залит буйными огнями в окружении карнавальных человечков. И жизнь хороша, и жить хорошо! Вот вам Париж, вот вам Венеция!

А Москва вдохновила Дмитрия на одну сумрачную пастель - "Первый снег": старая легковушка типа "Волги" сворачивает в тёмный двор - к тюрьме или психушке. То ли приехали за диссидентом Буковским (менять на Луиса Корвалана), то ли привезли тунеядца Веничку Ерофеева - делать ему биографию. Так что и заморозки - к оттепели. Патрушев - художник-мажор, "джазовый человек" (по термину Алексея Козлова), и даже его минорные вариации не пессимистичны, а поэтичны.

Конечно, манера Дмитрия - по импрессионистским меркам

- довольно традиционна. Однако ценно то, что он подарил нам новый взгляд

на Вятку, примирил с действительностью, которая извечно абсурдна, а у

Патрушева, как и у Гегеля, оказалась разумна. Всё к лучшему в этом лучшем

из миров!

Чёрный квадрат бьет ключом

|

|

В. Агаев. Квадрат. 2001. Х., м. |

Вилен Агаев прославился на Вятке "гиперреализмом" - умением написать сверхточную копию реальности, со всеми листочками, речными камушками и глубиной водных недр. Такой натурализм хорошо продается. Но душа Агаева больше склонна к замысловатым композициям с философическим подтекстом. "Чёрный квадрат" Малевича, по Агаеву, - не умозрительный символ полного краха цивилизации, а он реально присутствует в пейзаже: типа тёмного подвала, поросшего жухлой травой, в заброшенном доме, с торчащими кирпичами ("Квадрат", 2001).

В агаевском "Собирателе камней" (2001) человек

каким-то чудом еще существует в этом разрушенном мире и, судя по парафразу

библейской цитаты "Время собирать камни", ещё надеется расчистить

груду развалин. Земля ещё не умерла: из какого-то архаичного квадрата-овала

неожиданно сочится голубая вода ("Источник", 2001). Значит,

жить будем. (См. "Бинокль" № 1)

Уедем в те края, где ты да я, и бабочки, и скрипки

|

|

А. Дёмышев. Василий. 2003. Монотипия. |

Ужасы жизни Александр Дёмышев маскирует под плохую погоду. Но ни листопад, ни снегопад не страшны его героям-нонконформистам: сельский пастух в ушанке весело пиликает на самодельной свирели ("Василий", 2003), а городской интеллигент в шляпе - на саксофоне ("Провинциальный блюз", 2004). Как в песне поется: "И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт - меня мое сердце в тревожную даль зовёт". В общем, романтика сопротивления и бегства от действительности.

Александр - мастер декоративности. Мельчайшими деталями,

извилистыми линиями он создает фантастический цветной мир, зачастую с

неземными героями: то с ангелом и Пегасом (монотипия "Вечер"),

то с романтичной девушкой, ждущей своего принца (триптих "Из жизни

одной дамы"). Много бабочек, скрипочек, дудочек, ромашек, одуванчиков,

любовных пар. Их главный враг - натуралист в круглых очках и с сачком

типа жюльверновского ученого Паганеля (монотипия "Ловец бабочек").

Но, будьте уверены, Дёмышев натурализму не поддастся.

Великий аппликатор

|

|

А. Белик. Разговор о рыжей. Из серии "С детских выставок". 1996. Текстиль, шитье. |

Анатолий Белик - великий вышивальщик и тканевый аппликатор. Текстильные коллажи, тканевые аппликации, лоскутное шитьё - как ни назови его работы, в общем-то они отличаются от живописи и графики только техникой исполнения. Особо ударяют по чувствам зрителя острая геометричность и виртуозная, чисто беликовская декоративность. Неслучайно к работам Анатолия подходят эпитеты из сферы не разума, а чувственности: пряные, терпкие, приперченые, благоухающие, нежные.

Художник сотворяет на полотне праздник бытия, используя сильнодействующие остраняющие приемы лубка, примитивизма, иконописи, постимпрессионизма, абстракционизма. В аппликациях "Красная кружка" и "Цветы и птицы" чай выступает в роли лубочного древа жизни, заверчивающего круговорот природы. Серия полуабстрактных аппликаций "Космос" близка к русскому авангарду первых лет Октября.

Временами Белик пускается в "забаву гения" -

остроумное подражание работам своих учеников (серия "С детских выставок").

Рисунок здесь строчевышит, как, например, в "Разговоре о рыжей".

Это буйство фантазии и юмора не менее - а порой и более - интересно, чем

продуманная геометрия "взрослых" аппликаций мастера. Формальные

ограничения, накладываемые техникой тканевой аппликации, превращают его

полотна в художественный раритет, сдвигают их в сферу дизайна. У Белика

получается что-то вроде декоративно-прикладного андеграунда. (См. "Бинокль"

№ 5)

Футурология с музыкой

|

|

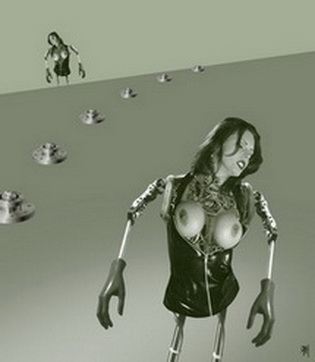

Н. Журавлёв-Гибарян. Z-7911. Компьютерная графика. |

Николай Журавлёв-Гибарян уходит от всего земного и современного: его интересует будущее и те перемены, которые нас там ждут. Люди-мутанты с имплантантами в виде рук, грудей и прочих частей тела ("Z-7911", "Z-700-2"), жуткие распадающиеся существа, которые едва выживают в условиях повсеместной радиации ("RADIO-DANCE"), или что-то типа Верховного Мирового Разума - чешуистого шара с огромным зрачком и мерзким ротовым отверстием ("JJJJJ").

Этот сюр - попытка создания визуального космического языка, понятного и для существ внеземных цивилизаций, в том числе микробов - наших братьев по разуму. Художник пытается избавиться от "человеческого, слишком человеческого" в пользу универсальных знаков, но всё равно в картинках остается человек, хоть и изменившийся до неузнаваемости (как бы он ни назывался, хоть "векочел" или "члек"), остается ужас гомосапиенса перед тем, что грядёт после конца света. Своеобразная антиутопия, заставляющая вспомнить о видениях Сальвадора Дали.

В своих поисках Николай доходит до предельного перфекционизма (мании арт-совершенства) и дигитальных (цифровых) технологий. Многие его компьютерно-графические картинки воспринимаются в кайф вместе с очень интересной цикличной музыкой композитора-минималиста Журавлёва-Гибаряна (в духе Филиппа Гласса). Оба Журавлёва - одно и то же лицо. Завораживающий мир этого по-своему гармоничного экспериментатора - титана эпохи Энтропии - идеален для создания музыкального фильма-фэнтэзи. (См. "Бинокль" №№ 1, 2)

Цикл Михаила Коко "Мастера актуальной вятской

живописи" впервые напечатан в газете "Наш выбор - Вятка"

(2006, №№ 9-13, 15-23).